Introduction

Retrouvez ici les synthèses des cours, mes documents de préparation de cours, les liens des vidéos support, les ressources annexes étudiées.

Programme de 3ème

Le programme d'histoire en 3ème s'articule autour de ces trois thèmes:

- Thème 1 - L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945) : L'Europe, au cœur des deux guerres mondiales du XXe siècle, a été le théâtre de bouleversements majeurs qui ont façonné l'histoire contemporaine. Entre 1914 et 1945, les conflits mondiaux ont transformé le continent en un champ de bataille où les enjeux politiques, idéologiques et territoriaux ont radicalement redéfini les rapports internationaux et les sociétés européennes.

- Thème 2 : Le monde depuis 1945 : Depuis 1945, le monde a connu des transformations majeures, marquées par la guerre froide, la décolonisation, la mondialisation et l'émergence de nouveaux enjeux sociaux et géopolitiques.

- Thème 3 : Françaises et Français dans une République repensée : Dans un contexte où la République se redéfinit à travers ses valeurs et ses institutions, il est essentiel de se pencher sur la place et le rôle des Françaises et des Français, acteurs essentiels de cette transformation.

Les Cours

Thème 1 - L’Europe, un théâtre majeur des guerres totales (1914-1945)

----------------MODELE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapitre 1 : La Première Guerre Mondiale

L’Europe à la veille de la première guerre mondiale

Juste avant la Première Guerre mondiale, l'Europe est une région complexe et tendue, marquée par des rivalités nationales, des alliances militaires, et des tensions politiques.

Contexte Politique

L'Europe est dominée par plusieurs grandes puissances :

l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Russie, la France et la

Grande-Bretagne. Ces pays sont liés par des alliances militaires

complexes, notamment la Triple Alliance (Allemagne,

Autriche-Hongrie, Italie) et la Triple Entente (France, Russie,

Grande-Bretagne).

Ces alliances visent à maintenir un équilibre des pouvoirs, mais

elles contribuent également à polariser le continent.

Nationalismes et Rivalités

Le nationalisme est en pleine expansion, avec des mouvements

qui cherchent à unir ou à séparer certains peuples en fonction

de leur identité nationale. Les Balkans sont une région

particulièrement instable, avec des conflits entre les

différents peuples et les ambitions des grandes puissances.

La montée en puissance de l'Allemagne, devenue une nation

unifiée en 1871, inquiète la France et la Grande-Bretagne,

tandis que la Russie soutient les Slaves des Balkans contre

l'Autriche-Hongrie.

Course aux Armements

Les puissances européennes sont engagées dans une course aux armements, cherchant à renforcer leurs forces militaires en vue d'une guerre potentielle. Les tensions sont exacerbées par la militarisation croissante, avec des plans de guerre élaborés à l'avance, comme le plan Schlieffen de l'Allemagne pour envahir la France en cas de conflit.

Impérialisme et Colonies

Les rivalités coloniales augmentent les tensions. Les

puissances européennes possèdent de vastes empires coloniaux en

Afrique et en Asie, et la compétition pour le contrôle de ces

territoires crée des frictions supplémentaires.

L'Allemagne, en particulier, cherche à étendre son empire

colonial, ce qui la met en conflit avec la Grande-Bretagne et la

France.

Situation Économique et Sociale L'Europe connaît une grande

prospérité économique, avec une industrialisation rapide, en

particulier en Allemagne et au Royaume-Uni. Cependant, les

disparités sociales et les conditions de travail difficiles pour

les classes ouvrières créent des tensions internes, tandis que

le mouvement ouvrier et les idées socialistes gagnent en

influence.

En résumé, à la veille de la Première Guerre mondiale, l'Europe

est un continent en paix apparente, mais sous la surface, des

rivalités nationales, des alliances militaires rigides, des

ambitions impérialistes, et des tensions sociales créent un

climat explosif, prêt à s'embraser au moindre incident.

La Première Guerre mondiale, qui a eu lieu de 1914 à 1918, fut

un conflit majeur impliquant de nombreux pays. Elle a opposé

principalement les Alliés (France, Royaume-Uni, Russie,

États-Unis) aux puissances allemandes et hostro-hongroises.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mots clefs

Tensions entre les pays européens

Les rivalités politiques, économiques et militaires qui ont

exacerbé les conflits d’intérêts entre grandes puissances.

Rivalités et alliances

Les jeux d’influences et de compétitions entre nations.

Nationalisme

Le sentiment d’appartenance intense à une nation, qui alimente

à la fois les revendications d’indépendance et les conflits

entre les Etats.

Les causes de la guerre

La guerre a commencé après l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche en juin 1914, mais elle est aussi le résultat de tensions entre les pays européens. Ces tensions étaient dues à des rivalités, des alliances, et un nationalisme fort. L’assassinat a servi de déclencheur pour l’escalade du conflit.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

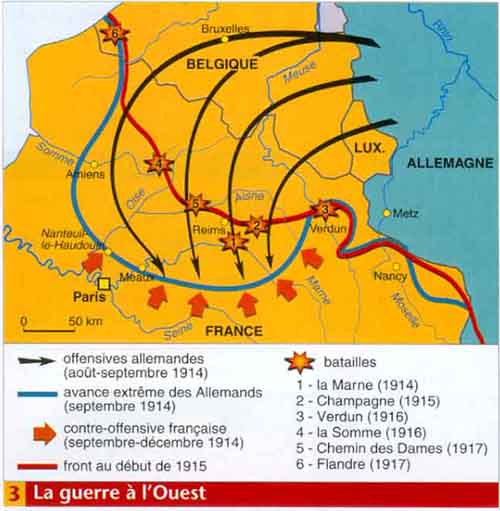

La guerre de mouvement (1914)

Au début de la guerre, en 1914, les combats sont marqués par

une guerre de mouvement. Les armées se déplacent rapidement,

avec des offensives et des contre-offensives. Les principaux

fronts sont : Le front occidental : Après le déclenchement des

hostilités, l'Allemagne lance une offensive rapide contre la

France en passant par la Belgique (plan Schlieffen). Cependant,

l’armée allemande est stoppée à la bataille de la Marne

(septembre 1914), ce qui empêche la prise rapide de Paris.

Le front oriental : En parallèle, l’Allemagne et

l’Autriche-Hongrie affrontent la Russie, avec des avancées

initiales sur le territoire russe. La guerre est plus mobile sur

ce front, avec des batailles plus étendues et moins de

tranchées.

La guerre de position (1915-1917)

À partir de 1915, le front occidental, notamment, entre dans

une phase de guerre de position. Les armées s’enterrent dans des

tranchées, et les lignes de front se stabilisent, ne bougeant

presque pas pendant plusieurs années.

Front occidental : La guerre de position est symbolisée par la

construction de milliers de kilomètres de tranchées,

principalement en France et en Belgique. Les combats deviennent

extrêmement meurtriers et épuisants, avec des batailles comme

celles de Verdun (1916) et de la Somme (1916), où des milliers

de soldats tombent pour gagner quelques mètres de terrain.

Front oriental : Bien que plus mobile, le front de l'Est entre

l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie et la Russie reste également

marqué par des phases de position, avec des lignes qui fluctuent

en fonction des victoires et défaites.

Mots clefs

Guerre de mouvement (1914)

Une phase initiale de la guerre caractérisée par des

déplacements rapides des armées et des offensives successives.

Plan Schlieffen

La stratégie militaire allemande visant à vaincre rapidement

la France en passant par la Belgique, qui a influencé le

déroulement des combats sur le front occidental.

Front occidental

La zone de conflit principale en Europe de l’Ouest, notamment

en France et en Belgique, où s’est opposée l’armée allemande

aux forces alliées.

Front oriental

La zone de combat où se sont affrontées l’Allemagne,

l’Autriche-Hongrie et la Russie, caractérisée par une plus

grande mobilité.

Guerre de position (1915-1917)

Une phase marquée par l’enlisement des combats dans des

tranchées, où les lignes de front se stabilisent pour des

périodes prolongées.

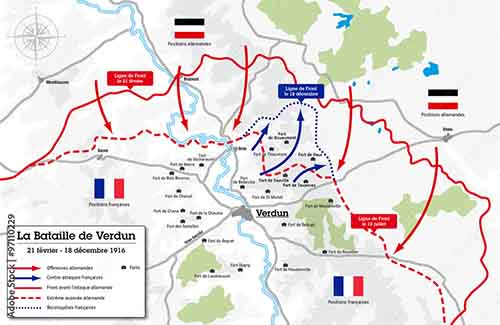

La Bataille de Verdun

La bataille de Verdun (21 février - 18 décembre 1916) est

l’une des batailles les plus emblématiques et dévastatrices de

la Première Guerre mondiale. Elle opposa principalement

l’armée française à l’armée allemande dans le nord-est de la

France, près de la ville fortifiée de Verdun. L’objectif de

l’Allemagne, sous la direction du général von Falkenhayn,

était de “saigner à blanc” l’armée française en attaquant un

point hautement symbolique pour les Français.

Verdun avait une valeur stratégique en raison de ses

fortifications, mais surtout une importance morale. La bataille

fut marquée par une guerre d’usure, avec des combats incessants

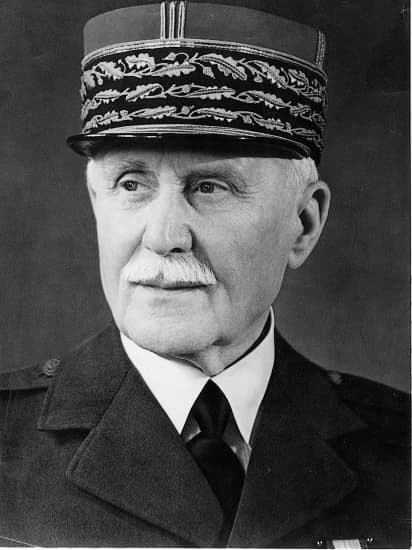

dans des conditions terribles. Les forces françaises, sous le

commandement du général Pétain, réussirent à tenir malgré

de lourdes pertes, grâce notamment à la “Voie sacrée”, une

route cruciale pour le ravitaillement en hommes et en matériel.

Après près de 10 mois de combats, les Français réussirent à

repousser les Allemands, mais les pertes furent énormes :

environ 300 000 morts et des centaines de milliers de blessés.

Philippe Pétain

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La fin de la guerre de position et la reprise de la guerre de mouvement (1917-1918)

À partir de 1917 et 1918, plusieurs facteurs changent la

donne, permettant le retour de la guerre de mouvement. L’entrée

des États-Unis dans le conflit : En 1917, l'entrée des

États-Unis dans la guerre apporte un renfort considérable aux

Alliés, en hommes et en matériel. Cette aide booste le moral des

troupes alliées et force l'Allemagne à se défendre sur plusieurs

fronts.

Offensives alliées : En 1918, les Alliés lancent une série

d'offensives qui brisent la guerre de position qui poussent les

troupes allemandes à la retraite.

Retraite allemande et armistice : L'armée allemande, épuisée et

affaiblie par la guerre, subit de lourdes défaites. Le 11

novembre 1918, l’armistice est signé, mettant fin aux combats.

Mots clefs

Guerre d’usure

Un conflit dans lequel chaque camp inflige progressivement des

pertes à l’adversaire, épuisant ses ressources et son moral.

Armistice

La cessation des hostilités, signée le 11 novembre 1918, qui

marque la fin effective des combats.

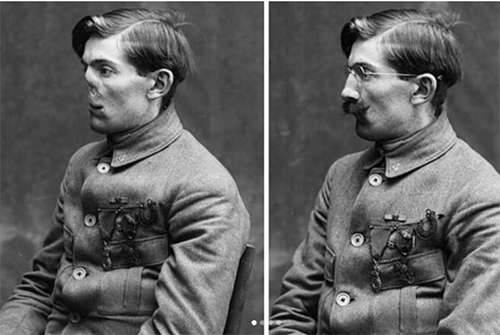

Les civils pendant la Première Guerre Mondiale

Pendant la Première Guerre mondiale en France, les civils ont

joué un rôle crucial. Alors que les hommes étaient au front, ce

sont principalement les femmes qui ont pris en charge les tâches

dans les usines, les champs et d'autres secteurs essentiels à

l'effort de guerre. Elles ont ainsi assuré la production de

munitions, de nourriture et d'autres ressources nécessaires pour

soutenir l'armée.

Les civils ont aussi dû faire face à des conditions de vie

extrêmement difficiles. Des millions de Français ont été

déplacés en raison des combats ou de l'occupation allemande, et

de nombreuses régions ont été dévastées par les bombardements et

les combats. Les familles ont perdu des proches, et les femmes,

souvent seules à gérer leur foyer, ont dû faire face à des défis

considérables.

Sur le plan social, les civils ont soutenu les soldats en

envoyant des colis et en entretenant des liens avec eux, tout en

faisant preuve d'une grande solidarité pour les veuves, les

orphelins et les blessés. Certains ont également participé à des

actions de résistance, notamment dans les zones occupées, malgré

les risques.

En somme, bien qu'ils n'aient pas combattu directement, les

civils ont été des acteurs essentiels de la guerre, en soutenant

l’économie, en prenant soin des blessés et des familles, et en

endurant de lourdes pertes et des conditions de vie extrêmement

dures.

Mots clefs

Déplacés

Les populations contraintes de quitter leurs domiciles à cause

des combats, des bombardements ou de l’occupation.

Actions de résistance

Les initiatives prises par les civils, parfois à grand risque,

pour contrecarrer l’occupation ou soutenir l’effort de guerre.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La fin de la guerre

La fin de la Première Guerre mondiale survint en 1918 après

quatre années d’un conflit dévastateur. Plusieurs facteurs

contribuèrent à la défaite de l’Allemagne. D’abord,

l’arrivée en 1917 des États-Unis aux côtés des Alliés

apporta un soutien économique et militaire décisif. Ensuite,

l’Allemagne, épuisée par la guerre, subissait des pénuries

alimentaires, des révoltes populaires et des mutineries au sein

de son armée.

En novembre 1918, le Kaiser Guillaume II abdiqua, et un nouveau

gouvernement allemand, sous la pression des forces alliées,

signa l’armistice le 11 novembre 1918 dans un wagon à

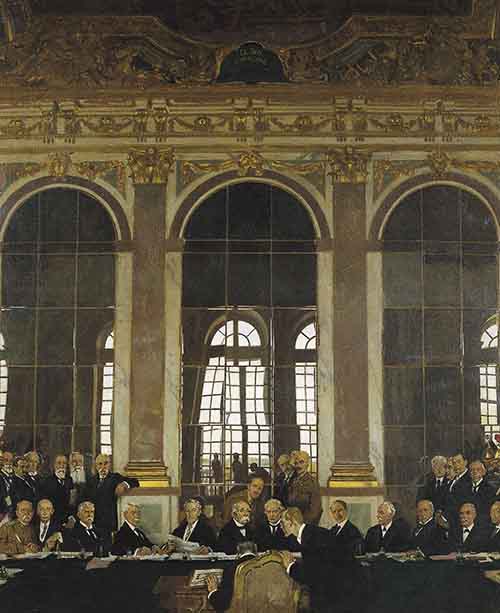

Compiègne. Le traité de Versailles, signé en juin 1919,

officialisa la fin du conflit.

Ce traité imposa de lourdes réparations économiques et

territoriales à l’Allemagne, la tenant responsable de la

guerre. Ces conditions humiliaient l’Allemagne et créèrent un

terreau fertile pour de futures tensions, qui mèneront à la

Seconde Guerre mondiale.

Bilan et situation en Europe le lendemain de la Iere G.M

Un bilan humain et matériel catastrophique

Victimes : Plus de 10 millions de morts et environ 20 millions

de blessés (soldats et civils). Certaines régions, comme le nord

de la France ou la Belgique, sont ravagées.

Économies dévastées : L'Europe est endettée, notamment envers

les États-Unis, qui émergent comme une puissance économique

mondiale.

Traumatismes sociaux

Le souvenir de la guerre et des horreurs des tranchées laisse une marque profonde sur les sociétés européennes.

Une carte de l'Europe redessinée

Chute des empires :

L'Empire allemand devient la République de Weimar.

L'Empire austro-hongrois se disloque, donnant naissance à de

nouveaux États : Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie,

Yougoslavie.

L'Empire ottoman perd la majorité de ses territoires européens.

L'Empire russe, affaibli par la Révolution de 1917, perd des

territoires qui deviennent indépendants : Finlande, Estonie,

Lettonie, Lituanie, Pologne.

Nouveaux États : La Pologne est recréée, et de nombreux petits

États naissent, mais les tensions ethniques demeurent.

Le traité de Versailles (1919) et ses conséquences

Sanctions contre l’Allemagne :

L'Allemagne est déclarée responsable de la guerre.

Elle doit payer des réparations financières exorbitantes et cède

des territoires (Alsace-Lorraine à la France, des régions à la

Pologne et au Danemark).

Sa puissance militaire est drastiquement réduite.

Insatisfactions :

L'Allemagne considère le traité comme une humiliation (dénommé «

Diktat »). Son armée est limitée à 100 000 hommes, sa marine est

réduite et elle ne doit plus avoir d'aviation.

L'Italie, malgré son alliance avec les vainqueurs, est frustrée

de ses gains territoriaux insuffisants.

En Europe de l'Est, les nouvelles frontières ne résolvent pas

les tensions ethniques.

Mots clefs

Réparations économiques et territoriales

Les compensations financières et les pertes de territoires que

l’Allemagne devait supporter en conséquence du traité,

considérées comme humiliantes et sources de ressentiment.

Abdication du Kaiser Guillaume II

La démission du dernier empereur allemand, qui a précipité le

changement de régime et contribué à la fin de la guerre.

Dislocation des empires (ottoman, russe,

austro-hongrois)

Le démantèlement des grandes puissances européennes et la

réorganisation de la carte politique du continent après la

guerre.

Diktat

Terme utilisé par l’Allemagne pour décrire le traité de

Versailles, perçu comme une imposition unilatérale et

humiliante par les Alliés.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

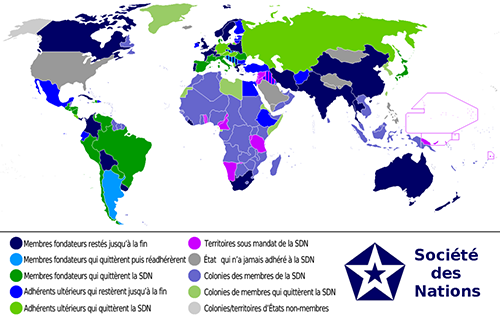

La Société des Nations (SDN)

Créée en 1920 pour maintenir la paix, la SDN reflète les

idéaux de coopération internationale portés par le président

américain Wilson.

Cependant, elle est affaiblie dès le départ par l'absence des

États-Unis, qui refusent de la rejoindre, et par son incapacité

à prévenir les conflits futurs.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

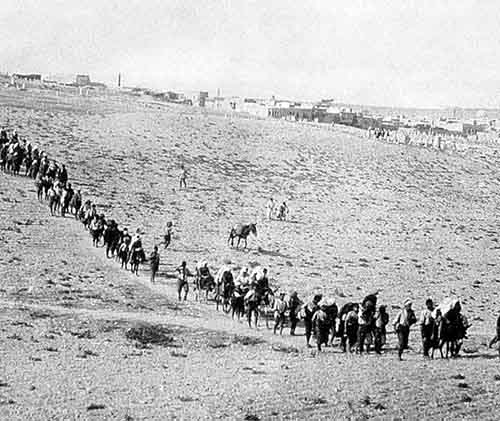

Le génocide armenien

Le génocide arménien est un massacre systématique perpétré

par l’Empire ottoman contre la population arménienne entre 1915

et 1916, durant la Première Guerre mondiale.

Contexte

Les Arméniens, une minorité chrétienne vivant principalement

dans l’est de l’Empire ottoman, étaient accusés par le

gouvernement ottoman de soutenir les ennemis de l’empire,

notamment la Russie. Le gouvernement des Jeunes-Turcs, au

pouvoir, décide d’éliminer cette population qu’il considère

comme une menace.

Les massacres

Le 24 avril 1915 marque le début du génocide : des centaines

d’intellectuels et de leaders arméniens sont arrêtés et

exécutés. Ensuite, des centaines de milliers d’Arméniens sont

déportés vers des déserts comme celui de Syrie, où ils

meurent de faim, de soif ou d’épuisement.

Des hommes sont tués sur place, tandis que les femmes, enfants

et vieillards subissent des marches de la mort. Beaucoup sont

victimes de violences, de massacres ou d’enlèvements.

Bilan

Environ 1,2 à 1,5 million d’Arméniens ont été tués, ce qui

représente une grande partie de la population arménienne de

l’époque.

Reconnaissance

Le génocide arménien est encore un sujet controversé

aujourd’hui. Certains pays, dont la Turquie, refusent de

reconnaître ces événements comme un génocide, tandis que

d’autres, comme la France ou les Etats-Unis, le reconnaissent

officiellement. Ce génocide est considérécomme le premier

génocide du XXe siècle et un symbole de l’horreur des crimes de

masse.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chapitre 2 : L'Europe de l'entre-deux guerre et la montée des totalitarismes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les révolutions russes

Qu'est ce que le communisme ?

Le communisme est une idée qui vise à créer une société sans

inégalités, où tout le monde partage les ressources et les

biens. L’objectif est d'éliminer les différences entre les

riches et les pauvres en faisant en sorte que les usines, les

terres et les ressources appartiennent à tout le monde, et non à

des individus.

Selon Karl Marx, le communisme est l’étape finale après le

capitalisme, où les classes sociales disparaissent et où l’État

n’a plus de pouvoir. Chacun contribuerait à la société selon ses

capacités et recevrait selon ses besoins.

Historiquement, certains pays comme l’Union soviétique ont

appliqué le communisme avec un parti unique au pouvoir.

Cependant, ces régimes sont souvent critiqués car ils ne

suivaient pas toujours les principes idéaux du communisme.

Avant Marx, certains penseurs avaient aussi imaginé des sociétés

plus égalitaires, mais sans se concentrer sur les luttes de

classes. Aujourd’hui, le terme "communisme" est parfois utilisé

pour parler de toute idéologie qui s'oppose au capitalisme, même

si ce n'est pas exactement ce que Marx proposait.

En résumé, le communisme cherche à créer une société plus

égalitaire sans propriété privée, mais les façons de l'appliquer

ont varié au fil du temps.

Mots clefs

Lutte des classes

Le conflit entre les différentes classes sociales (par

exemple, bourgeoisie et prolétariat) qui, selon Marx, est

moteur de l’évolution historique vers le communisme.

Nationalisation

Le processus par lequel l’État prend le contrôle des

industries, des terres et des ressources, souvent pour

redistribuer équitablement les richesses.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les révolutions russes

La Révolution de Février : En Russie, la guerre, les pénuries alimentaires et les conditions de vie précaires ont provoqué un mécontentement général. Les travailleurs, soldats et paysans se sont rebellés contre le tsar Nicolas II, contraint d'abdiquer. La monarchie a ainsi été renversée, et un gouvernement provisoire a pris le pouvoir, mais il n'a pas réussi à améliorer la situation.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La création de l'URSS

L'URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) a été

créée en 1922, après la révolution russe de 1917. Après avoir

renversé le tsar, les bolcheviks dirigés par Lénine ont pris le

pouvoir et ont instauré un système communiste, où l'État

contrôlait les terres et les industries.

Suite à la Révolution d'Octobre, la Russie a traversé une guerre

civile entre les bolcheviks (les Rouges) et les forces opposées

(les Blancs). Les Rouges ont gagné en 1921 et ont consolidé leur

pouvoir. Lénine a alors unifié plusieurs régions sous un même

gouvernement communiste.

L'URSS est officiellement née en 1922, regroupant la Russie,

l'Ukraine, la Biélorussie et la Transcaucasie. Ce nouvel État

était dirigé par le Parti bolchevik. Après la mort de Lénine en

1924, Joseph Staline est devenu le leader et a renforcé encore

plus le contrôle autoritaire sur tout le pays.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

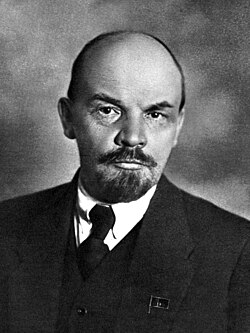

Lénine

Vladimir Lénine, né en 1870, était un révolutionnaire russe et

le principal leader de la Révolution d'Octobre 1917, qui a

renversé le régime tsariste. Il a fondé le Parti bolchevique et

dirigé la naissance de l'Union soviétique en 1922.

Lénine a instauré un régime communiste basé sur les idées de Karl

Marx, mais avec sa propre approche, notamment la prise de pouvoir

par les ouvriers et les paysans. Il est resté à la tête du pays

jusqu'à sa mort en 1924, après quoi Joseph Staline a pris sa

place.

Lenine

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

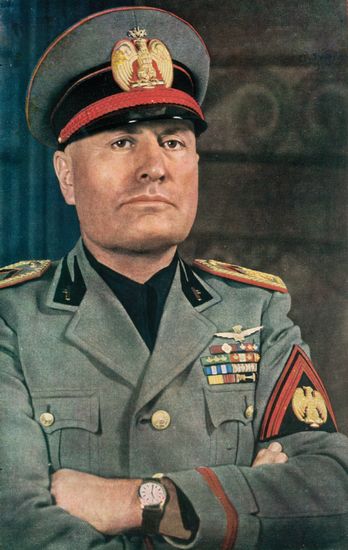

Le Fascisme Italien - 1919-39

La montée du fascisme en Italie repose sur les idées de Benito

Mussolini, qui fonde les Fasci di Combattimento en 1919.

Nationalisme extrême : Restaurer la grandeur de l'Italie, en

rappelant l'Empire romain, et étendre son territoire.

État autoritaire : Concentrer le pouvoir entre les mains d'un chef

unique, rejetant la démocratie et les partis politiques

traditionnels.

Anticommunisme : Combattre les mouvements ouvriers et la menace

communiste, perçue comme un danger pour l’ordre social.

Corporatisme : Remplacer les conflits entre patrons et ouvriers

par une organisation économique où l'État contrôle et harmonise

les relations sociales.

Répression et discipline : Promouvoir l’ordre, la violence

légitime et l’obéissance pour éliminer les opposants et rétablir

la stabilité.

Ces idées séduisent une partie des Italiens face à la crise

économique, au désordre social et à l’échec des institutions

démocratiques.

En 1922, après la Marche sur Rome, Mussolini est nommé chef du

gouvernement. Il impose progressivement une dictature fasciste dès

1925, en supprimant les libertés et en contrôlant tous les aspects

de la société.

Benito Mussolini

Benito Mussolini était un homme politique italien, fondateur du

fascisme, un régime autoritaire. Né en 1883, il a d'abord été

socialiste avant de se tourner vers des idées nationalistes et

dictatoriales. En 1922, il prend le pouvoir en Italie, où il

établit une dictature, en contrôlant le gouvernement, la presse et

les syndicats. Mussolini a également allié l'Italie à l'Allemagne

nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, avant d’être renversé en

1943 et exécuté en 1945.

Benito Mussolini

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

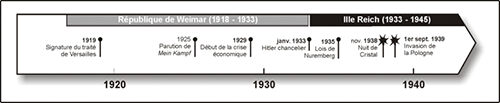

L'Allemagne Nazie

Frise chronologique, l'Allemagne de la république de Weimar à la fin du IIIe Reich - source : hgsempai.fr

La montee du nazisme (1919-1933)

Apres la Premiere Guerre mondiale, l’Allemagne subit une crise

profonde : humiliation du traité de Versailles (1919), crise

économique et sociale, et rejet de la République de Weimar.

Dans ce contexte, Adolf Hitler rejoint le parti nazi (NSDAP),

fondé en 1920, qui défend un programme nationaliste,

antisémite et anti-communiste.

Après l’échec du putsch de Munich (1923), Hitler restructure

le parti et développe une propagande efficace, notamment

auprès des classes moyennes et des chômeurs.

La crise économique mondiale de 1929 provoque un chômage

massif et une instabilité politique, créant un terreau

favorable à la montée des extrêmes.

Le NSDAP gagne rapidement en popularité, devenant le premier

parti du Reichstag en 1932 grâce à ses promesses de

redressement national. Les conservateurs, pensant manipuler

Hitler, le nomment chancelier le 30 janvier 1933.

Une fois au pouvoir, Hitler profite de l’incendie du Reichstag

pour restreindre les libertes et, grâce à la loi des pleins

pouvoirs de mars 1933, élimine toute opposition. La Republique

de Weimar s’effondre, laissant place à la dictature nazie.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

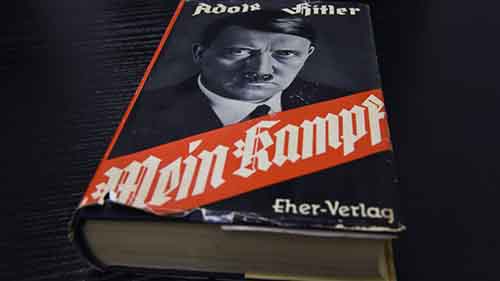

Adolph Hitler

Adolf Hitler, né en 1889 en Autriche, devient le leader du

Parti nazi en Allemagne dans les années 1920. Après un échec de

coup d’État en 1923, il est emprisonné et écrit Mein Kampf, où

il expose ses idées ultranationalistes et antisémites.

En 1933, il est nommé chancelier d’Allemagne et instaure

rapidement une dictature, éliminant les opposants et réarmant le

pays.

En 1939, il déclenche la Seconde Guerre mondiale en envahissant

la Pologne. Pendant la guerre, il met en œuvre l'Holocauste,

tuant six millions de Juifs et des millions d'autres victimes.

L'armée nazie envahit une grande partie de l'Europe avant de

subir une série de défaites.

En 1945, avec la défaite imminente de l'Allemagne, Hitler se

suicide dans son bunker à Berlin.

Adolf Hitler

Film : Hitler - La naissance d'un Monstre - 2003 /

Realisateur : Christian Duguay

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mein Kampf : Les idées d'Adolph Hitler

Mein Kampf, écrit par Adolf Hitler, présente ses idées sur la

politique, la race et la nation. Il y exprime sa vision d'une

Allemagne forte et expansionniste, basée sur l'idée de la

supériorité de la "race aryenne". Hitler prône l'anti-sémitisme,

considérant les Juifs comme responsables de nombreux maux dans

la société.

Il propose également l'éradication de ce qu'il considère comme

des races inférieures, notamment les Slaves et les Juifs. Sur le

plan politique, il rejette la démocratie et favorise un régime

autoritaire, avec un pouvoir centralisé sous la forme d'un

Führer. Enfin, il défend l'idée de l'expansion territoriale de

l'Allemagne en Europe de l'Est pour assurer sa "vitalité" et sa

domination.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

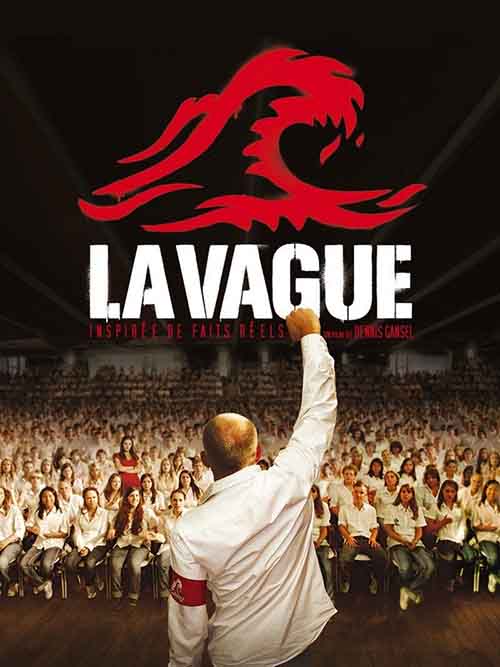

Film : La Vague - 2007 / Réalisateur : Dennis Gansel

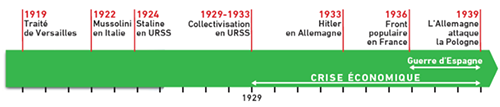

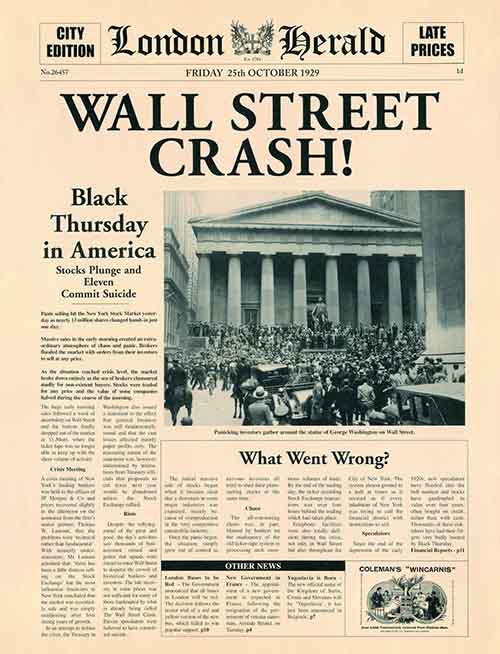

La crise de 1929

La crise de 1929, aussi appelée la "Grande Dépression", a

été une grave crise économique mondiale qui a commencé aux

États-Unis avec le krach boursier d'octobre 1929. Les actions

ont perdu de la valeur, ce qui a provoqué la faillite de

nombreuses entreprises et banques. Cela a entraîné une chute

de la production, une forte hausse du chômage et une récession

dans de nombreux pays européens, affectant particulièrement

l'agriculture et l'industrie.

La crise a duré plusieurs années et a eu des conséquences

profondes sur l'économie mondiale.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le régime nazi Nazie de 1933 à 1939

En janvier 1933, Hitler devient chancelier. Il profite de

l'incendie du Reichstag en février pour suspendre les libertés

et réprimer ses opposants. En mars, il obtient les pleins

pouvoirs et met fin à la démocratie allemande.

Il interdit les partis politiques et instaure un régime

totalitaire avec la Gestapo et la SS, soutenu par une forte

propagande.

En juin 1934, il élimine les dirigeants des SA pour affirmer

son autorité. Après la mort du président Hindenburg en août

1934, Hitler devient "Führer", cumulant les fonctions de

chancelier et président.

Sur le plan intérieur, il relance l'économie par des grands

travaux et l'armement, réduisant le chômage. La société est

contrôlée : la jeunesse est endoctrinée, le culte du chef est

omniprésent et l'opposition est réprimée.

L'antisémitisme devient une politique d'État avec les lois de

Nuremberg en 1935, et la Nuit de Cristal en 1938 marque une

intensification de la persécution des Juifs.

Sur le plan international, Hitler poursuit une politique

expansionniste, violant le traité de Versailles. En 1936, il

remilitarise la Rhénanie, puis annexe l'Autriche en 1938. Il

obtient les Sudètes après les accords de Munich, puis envahit

la Tchécoslovaquie en 1939. En août 1939, il signe un pacte de

non-agression avec l'URSS, prévoyant le partage de la Pologne.

Entre 1933 et 1939, Hitler transforme l'Allemagne en un État

totalitaire et militarisé, préparant ainsi la guerre.

Les hauts dignitaires du régime

Heinrich Himmler : Chef de la SS et principal architecte de la Shoah, responsable des camps de concentration et d'extermination.

Hermann Göring : Chef de la Luftwaffe (armée de l'air), numéro deux du régime au début, et principal dirigeant économique du Reich.

Joseph Goebbels : Ministre de la Propagande, chargé du contrôle des médias et de l'endoctrinement de la population.

Martin Bormann : Secrétaire personnel d’Hitler, exerçant une grande influence dans l’administration du Reich.

Rudolf Hess : Adjoint d’Hitler, connu pour son vol en Écosse en 1941 dans une tentative (ratée) de négociation avec le Royaume-Uni.

Albert Speer : Ministre de l'Armement et architecte du Reich, chargé de la production militaire.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’URSS de Staline

De 1924 à 1939, l'Union soviétique sous Staline connaît une

transformation radicale. Après la mort de Lénine, Staline

élimine ses rivaux et instaure un régime totalitaire basé sur

la terreur, la propagande et un culte de la personnalité.

Sur le plan économique, il impose la collectivisation forcée

de l’agriculture, ce qui cause des famines, notamment

l'Holodomor en Ukraine (1932-1933), et mène à la mort de

millions de personnes. Parallèlement, l'industrialisation est

accélérée par des plans quinquennaux, mais les conditions de

travail sont extrêmement dures.

La répression est également omniprésente, avec les Grandes

Purges de 1936 à 1938 où des milliers d'opposants sont

exécutés ou envoyés au Goulag.

Sur la scène internationale, l'URSS soutient les républicains

pendant la guerre d'Espagne et, face à la menace nazie, signe

un pacte de non-agression avec Hitler en 1939, comprenant un

partage secret de la Pologne et de l'Europe de l'Est.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparatif des régimes totalitaires (1919-1939)

| Pays | Dirigeant | Idéologie | Parti | Symboles | Contrôle | Objectifs |

|---|---|---|---|---|---|---|

| URSS | Staline | Communisme | PCUS | Faucille, drapeau rouge | NKVD, goulag, propagande | Égalité, industrialisation |

| Allemagne | Hitler | Nazisme | NSDAP | Croix gammée, salut nazi | Gestapo, propagande | Aryens, conquête |

| Italie | Mussolini | Fascisme | Parti fasciste | Faisceau, chemises noires | OVRA, jeunesse encadrée | Empire romain, nationalisme |

Points communs des régimes totalitaires :

- Un parti unique

- Un chef tout-puissant (culte de la personnalité)

- Propagande et censure

- Répression des opposants

- Embrigadement de la jeunesse

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La France de l’entre deux guerres

1) 1919-1929

Entre 1919 et 1929, la France se reconstruit après la

Première Guerre mondiale, marquée par de lourdes pertes

humaines et des destructions massives. Le Traité de Versailles

(1919) impose des réparations à l’Allemagne, mais leur

paiement devient source de tensions, notamment avec

l’occupation de la Ruhr en 1923. Politiquement, l’instabilité

domine avec l’alternance entre le Bloc national (droite) et le

Cartel des gauches (radicaux et socialistes), qui échoue à

stabiliser la situation.

En 1926, Raymond Poincaré revient au pouvoir et redresse

l’économie grâce à la stabilisation du franc (1928). La fin

des années 1920 est marquée par la prospérité des “Années

folles”, avec une croissance industrielle et culturelle.

Cependant, les inégalités sociales et les tensions politiques

persistent. En 1929, la crise économique mondiale menace cet

équilibre fragile et annonce de nouvelles difficultés pour la

France.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) 1929-1936

La crise de 1929, bien que tardive, entraîne une forte

récession à partir de 1931 : la production industrielle chute,

le chômage augmente et les inégalités s’aggravent. Les

gouvernements successifs, principalement radicaux et modérés,

appliquent une politique d’austérité pour stabiliser le franc,

ce qui accentue les tensions sociales.

Face à la crise, les mouvements d’extrême droite gagnent en

influence. Le 6 février 1934, une manifestation des ligues

dégénère en émeute devant l’Assemblée nationale, menaçant la

République. En réaction, la gauche s’unit et forme le Front

populaire, regroupant socialistes, communistes et radicaux.

En mai 1936, le Front populaire, dirigé par Léon Blum,

remporte les élections législatives. Son gouvernement met en

place des réformes sociales majeures : semaine de 40 heures,

congés payés, augmentation des salaires, soutenues par une

forte mobilisation ouvrière. Cependant, le gouvernement Blum

fait face à des résistances patronales, à une situation

économique difficile et à des divisions internes.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) 1937-1939

En 1936, le Front populaire, dirigé par Léon Blum, met en

place des réformes sociales majeures : semaine de 40 heures,

congés payés, nationalisations. Cependant, ces avancées se

heurtent aux résistances patronales et à une crise économique

persistante. En politique étrangère, la non-intervention dans

la guerre d’Espagne divise la gauche.

En 1937, Blum démissionne et Édouard Daladier prend le

pouvoir, adoptant une politique plus conservatrice et lançant

le réarmement face à la montée des tensions en Europe.

En 1938, la France signe les Accords de Munich, espérant

éviter la guerre en laissant Hitler annexer les Sudètes. Mais

en 1939, l’Allemagne envahit la Tchécoslovaquie, puis la

Pologne en septembre. Face à cette agression, la France et le

Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne : la Seconde

Guerre mondiale commence.

La Seconde Guerre mondiale (1939-1945)

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

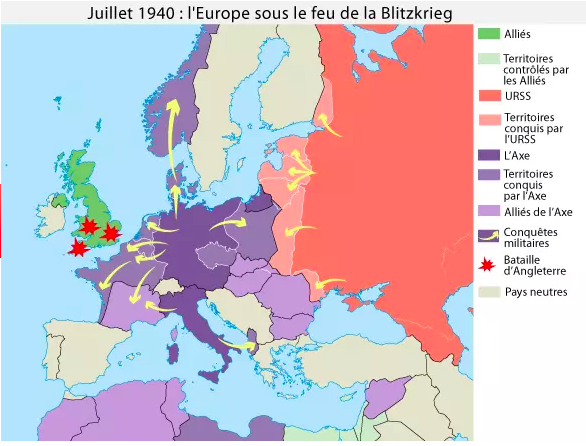

1. Une guerre mondiale et totale

La Seconde Guerre mondiale débute le 1er septembre 1939, lorsque l’Allemagne d’Hitler envahit la Pologne. En réaction, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l’Allemagne. Cette guerre s’étend rapidement à l’Europe entière, puis au monde entier. Elle oppose deux camps : les puissances de l’Axe (Allemagne, Italie, Japon) contre les Alliés (France libre, Royaume-Uni, États-Unis, URSS…).

Dès le début du conflit, l’Allemagne utilise la tactique de la guerre éclair (Blitzkrieg) pour envahir rapidement plusieurs pays : Danemark, Norvège, Belgique, Pays-Bas, puis la France en juin 1940. La France est vaincue en quelques semaines et signe l’armistice. Le maréchal Pétain met en place un régime autoritaire à Vichy, qui collabore avec l’Allemagne nazie.

En 1941, Hitler attaque l’Union soviétique malgré le pacte de non-agression signé en 1939. La même année, le Japon, allié de l’Allemagne, attaque la base américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Cette attaque provoque l’entrée en guerre des États-Unis, donnant au conflit une véritable dimension mondiale.

7 décembre 1941 : Les Japonais attaquent Pearl Harbor

Mots clefs

Blitzkrieg

Stratégie militaire utilisée par l'Allemagne nazie pour

obtenir des victoires rapides grâce à des attaques surprises

et coordonnées.

Armistice

Accord mettant fin aux combats entre deux armées, sans pour

autant signer la paix définitive.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

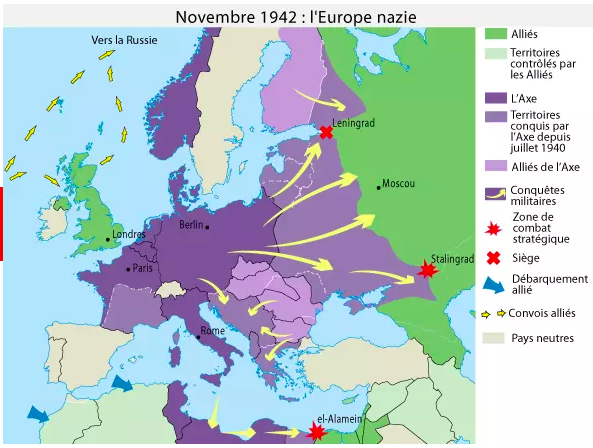

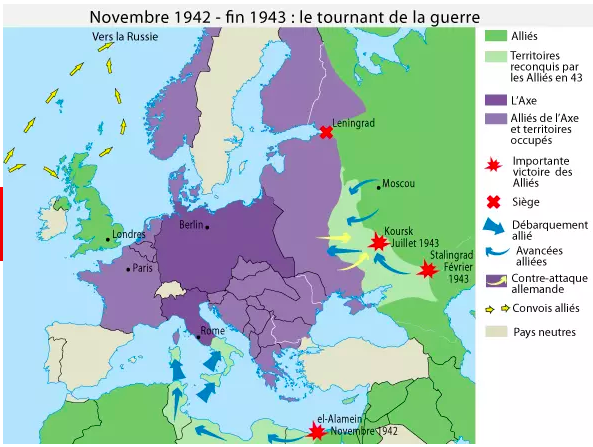

2. Le tournant de la guerre

Pendant les premières années, l’Axe semble invincible. Mais à partir de 1942, plusieurs événements marquent un tournant décisif. Sur le front de l’Est, les Soviétiques remportent une grande victoire à la bataille de Stalingrad (1942-1943), où l’armée allemande est vaincue après des mois de combats très violents.

Bataille de Stalingrad

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dans le Pacifique, les Américains remportent la bataille de Midway en juin 1942 contre le Japon. À partir de ce moment, les Alliés reprennent l’initiative et lancent des offensives pour libérer les territoires occupés.

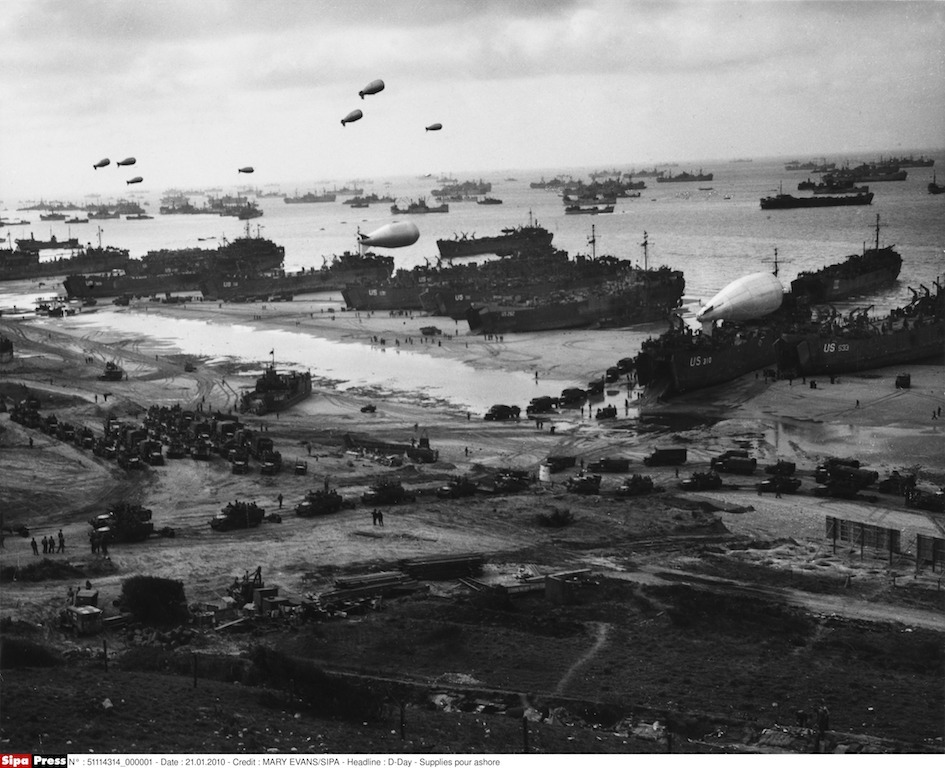

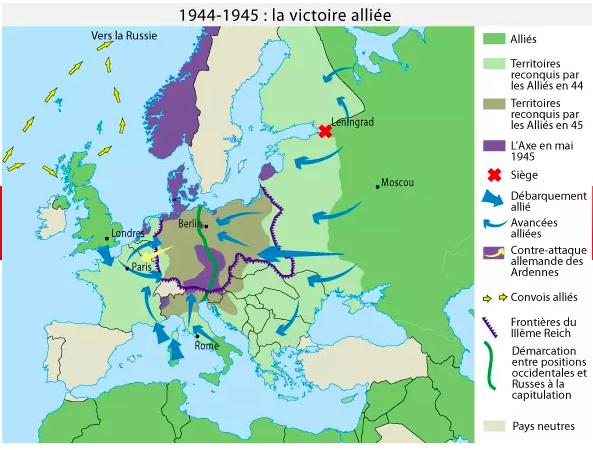

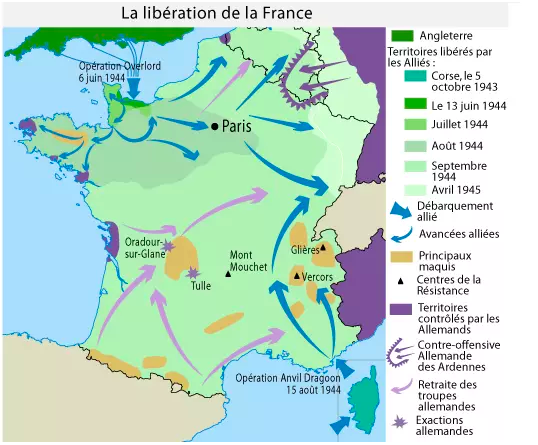

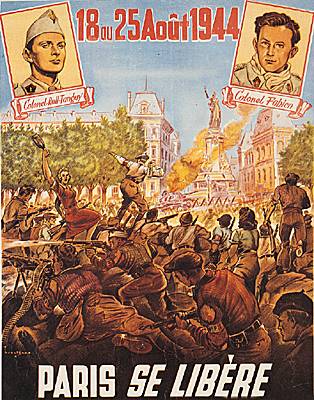

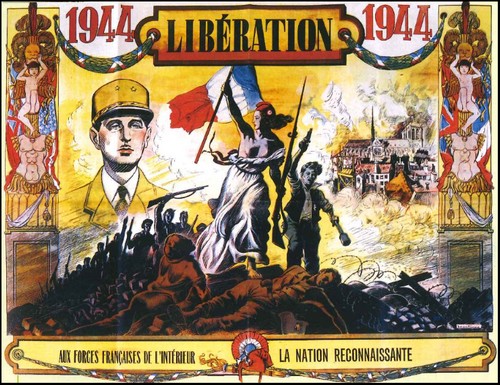

Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie (opération

Overlord). Cette opération militaire massive permet la

libération progressive de la France. Paris est libérée le 25

août 1944.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puis, les armées alliées avancent vers l’Allemagne. Le 8 mai 1945, l’Allemagne capitule : c’est la fin de la guerre en Europe.----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le débarquement en Normandie

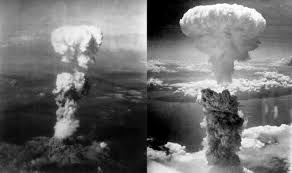

Mais la guerre continue dans le Pacifique. Pour contraindre le

Japon à capituler, les États-Unis utilisent une nouvelle arme :

la bombe atomique. Deux bombes sont larguées sur Hiroshima (6

août 1945) et Nagasaki (9 août 1945), causant des centaines de

milliers de morts. Le 2 septembre 1945, le Japon capitule.

C’est la fin de la Seconde Guerre mondiale.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les bombardements d'Hiroshima et de Nagazaki

Les bombardements d'Hiroshima et de Nagazaki

Mots clefs

Stalingrad

Ville soviétique où eut lieu l’une des batailles les plus

décisives et meurtrières de la guerre, marquant le début du

recul allemand.

Opération Overlord

Nom de code du débarquement des forces alliées en Normandie le

6 juin 1944.

3. Une guerre d’anéantissement

La Seconde Guerre mondiale est une guerre d’anéantissement. Cela signifie que les ennemis cherchent non seulement à vaincre militairement, mais aussi à détruire complètement leurs adversaires. Il n’y a pas de distinction entre civils et militaires.

Les combats sont d’une violence extrême, notamment sur le front

de l’Est, entre l’Allemagne et l’URSS. Les bombardements

détruisent de nombreuses villes et tuent des milliers de civils

: Londres, Dresde, Tokyo, Le Havre ou encore Caen.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les nazis massacrent aussi des populations entières, comme à Oradour-sur-Glane, en France, où 643 civils sont tués en 1944.

Les décombres d'Oradour sur Glane

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cette guerre utilise tous les moyens possibles : économiques, scientifiques, psychologiques. Des dizaines de millions de personnes participent à l’effort de guerre, que ce soit sur le front ou à l’arrière.

Mots clefs

Guerre d’anéantissement

Conflit visant à détruire totalement l’ennemi, y compris les

civils, par tous les moyens disponibles.

Oradour-sur-Glane

Village français détruit en 1944 par les nazis, symbole des

massacres de civils pendant la guerre.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Le génocide des Juifs et des Tziganes

Le régime nazi, fondé sur l’idéologie raciste et antisémite, mène un génocide, c’est-à-dire l’extermination organisée de tout un peuple. Dès 1941, les nazis mettent en place la Solution finale : un plan pour tuer tous les Juifs d’Europe.

Dans un premier temps, les nazis procèdent à des fusillades de masse, notamment dans les pays de l’Est (comme à Babi Yar, en Ukraine). Ensuite, ils construisent des camps d’extermination comme Auschwitz, Treblinka, Sobibor, où les victimes sont assassinées dans des chambres à gaz. Le système est industrialisé, méthodique, impitoyable.

Entrée en train d'Auschwitz

Photo de déportés à Auschwitz

Le tri des prisonniers dès l'arrivée à Aushwitz

Plan d'Auschwitz

Environ 6 millions de Juifs sont exterminés, ainsi que 250 000 à 500 000 Tziganes. Ce crime contre l’humanité est appelé la Shoah. À la fin de la guerre, les Alliés découvrent l’horreur des camps. Cela bouleverse le monde entier.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mots clefs

Génocide

Extermination volontaire, systématique et planifiée d’un

groupe humain en raison de son origine, sa religion, ou sa

culture.

Shoah

Terme hébreu signifiant “catastrophe”, utilisé pour désigner

l’extermination des Juifs par les nazis.

5. La France pendant la guerre

En juin 1940, la France est battue et divisée en deux zones : une zone occupée au nord, sous le contrôle des Allemands, et une zone libre au sud, dirigée par le régime de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain. Ce régime autoritaire supprime les libertés, exclut les Juifs et collabore avec les nazis.

Affiche de propagande du régime de Vichy

Pétain rencontrant Hitler, cette image est un symbole de la collaboration

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mais tous les Français n’acceptent pas la défaite. Le général de Gaulle, réfugié à Londres, lance un appel à la résistance le 18 juin 1940. Il crée la France libre et encourage les Français à continuer le combat.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Charles de Gaulle

Appel prononcé à la radio de Londres - 18 juin 1940

« Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête

des armées françaises, ont formé un gouvernement. Ce

gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en

rapport avec l'ennemi pour cesser le combat.

Certes, nous avons été, nous sommes submergés par la force

mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi.

Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les

avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce

sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont

surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont

aujourd’hui.

Mais le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle

disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non !

Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et

vous dis que rien n’est perdu pour la France. Les mêmes moyens

qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire.

Car la France n'est pas seule ! Elle n'est pas seule ! Elle

n'est pas seule ! Elle a un vaste Empire derrière elle. Elle

peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et

continue la lutte.

Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limites l'immense

industrie des Etats-Unis.

Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre

malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la

bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale.

Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances

n'empêchent pas qu'il y a, dans l'univers, tous les moyens

pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la

force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une

force mécanique supérieure. Le destin du monde est là.

Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les

officiers et les soldats français qui se trouvent en

territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec

leurs armes ou sans leurs armes, j'invite les ingénieurs et

les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se

trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y

trouver, à se mettre en rapport avec moi.

Quoi qu'il arrive, la Flamme de la résistance française ne

doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas.

Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.

»

Charles de Gaulle

Appel prononcé à la radio de Londres

22 juin 1940

"Le Gouvernement français, après avoir demandé l'armistice,

connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi.

Il résulte de ces conditions que les forces françaises de

terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées,

que nos armes seraient livrées, que le territoire français

serait totalement occupé et que le Gouvernement français

tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie.

On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une

capitulation, mais encore un asservissement.

Or, beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la

servitude, pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bons

sens, l'intérêt supérieur de la Patrie.

Je dis l'honneur ! Car la France s'est engagée à ne déposer

les armes que d'accord avec ses Alliés. Tant que ses Alliés

continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se

rendre à l'ennemi. Le Gouvernement polonais, le Gouvernement

norvégien, le Gouvernement hollandais, le Gouvernement belge,

le Gouvernement luxembourgeois, quoique chassés de leur

territoire, ont compris ainsi leur devoir.

Je dis le bon sens ! Car il est absurde de considérer la lutte

comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite. Un

système militaire mauvais, les fautes commises dans la

conduite des opérations, l'esprit d'abandon du Gouvernement

pendant ces derniers combats, nous ont fait perdre la bataille

de France. Mais il nous reste un vaste Empire, une flotte

intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés, dont les

ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous

reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine.

Les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par

5 000 avions et 6 000 chars peuvent nous donner, demain, la

victoire par 20 000 chars et 20 000 avions.

Je dis l'intérêt supérieur de la Patrie ! Car cette guerre

n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse

décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut

prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le

resteront demain ; même les alliés de l'Allemagne

resteront-ils toujours ses alliés ? Si les forces de la

liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel

serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi

?

L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la Patrie,

commandent à tous les Français libres de continuer le combat,

là où ils seront et comme ils pourront.

Il est, par conséquent, nécessaire de grouper partout où cela

se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce

qui peut être réuni, en fait d'éléments militaires français et

de capacités françaises de production d'armement, doit être

organisé partout où il y en a.

Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre,

cette tâche nationale.

J'invite tous les militaires français des armées de terre, de

mer et de l'air, j'invite les ingénieurs et les ouvriers

français spécialistes de l'armement qui se trouvent en

territoire britannique ou qui pourraient y parvenir, à se

réunir à moi.

J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des

forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se

trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi.

J'invite tous les Français qui veulent rester libres à

m'écouter et à me suivre.

Vive la France libre, dans l'honneur et dans l'indépendance !

"

À l’intérieur du pays, la Résistance s’organise : des réseaux de résistants sabotent les voies ferrées, diffusent des journaux clandestins, cachent des Juifs. Des groupes armés, appelés maquis, mènent des actions contre l’occupant. En 1944, les résistants participent activement à la libération du pays.

Jean Moulin, un symbole de la résistance française

Les maquisards, résistants armés

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mots clefs

Régime de Vichy

Gouvernement autoritaire français dirigé par le maréchal

Pétain entre 1940 et 1944, collaborant avec l’Allemagne nazie.

Résistance

Ensemble des actions menées contre l’occupant nazi et le

régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale.

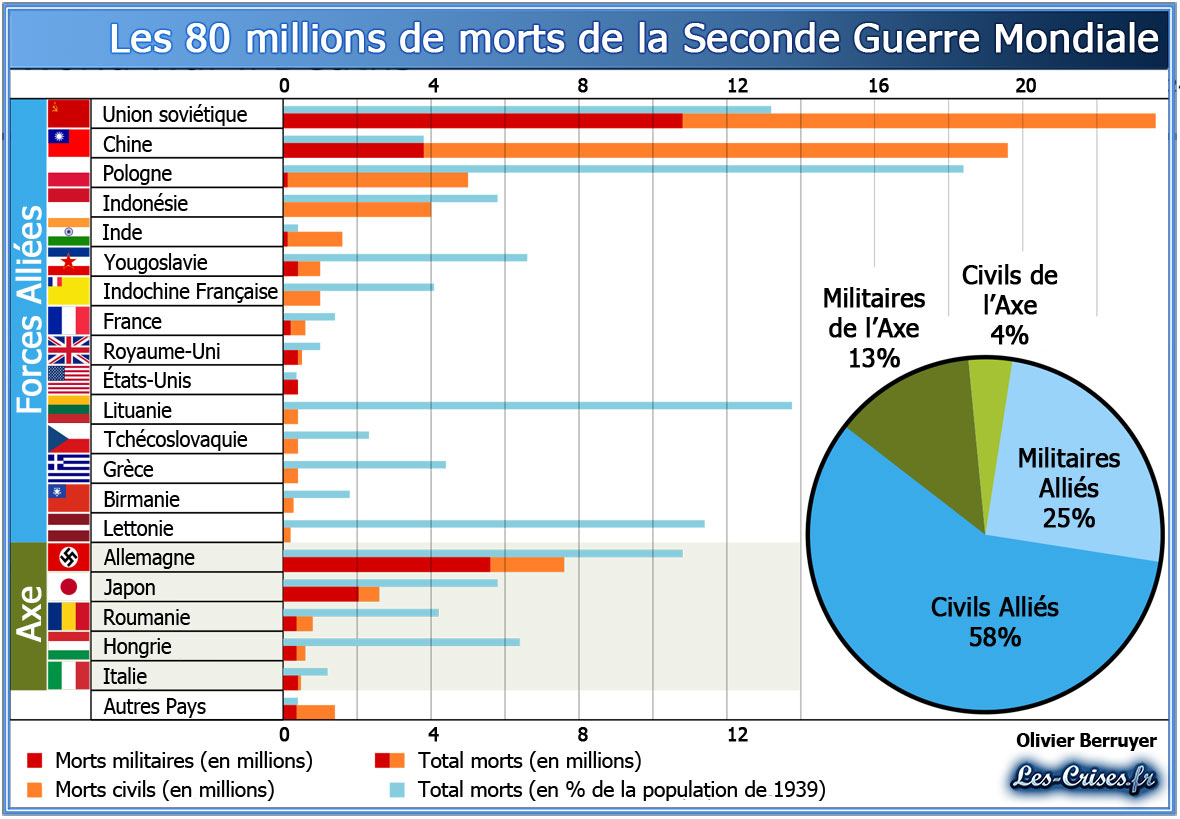

Conclusion : Le bilan de la guerre

La Seconde Guerre mondiale est le conflit le plus meurtrier de l’histoire. Elle a fait environ 60 millions de morts, dont une majorité de civils. Des villes entières sont détruites, des millions de personnes sont déplacées. Les traumatismes sont énormes, notamment à cause de la découverte des camps de concentration et d’extermination.

Bilan humain de la seconde guerre mondiale

Après la guerre, les vainqueurs veulent éviter qu’un tel conflit ne se reproduise. En 1945, ils fondent l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour maintenir la paix dans le monde. Des procès, comme celui de Nuremberg, sont organisés pour juger les responsables nazis de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.

La création de l'ONU le 26 juin 1945

Le procès de Nuremberg

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mots clefs

ONU (Organisation des Nations Unies)

Organisation internationale créée en 1945 pour maintenir la

paix et la sécurité dans le monde.

Procès de Nuremberg

Procès tenus après la guerre pour juger les principaux

dirigeants nazis accusés de crimes de guerre et de crimes

contre l’humanité.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thème 2 : Le monde depuis 1945

L'indépendance et la création de nouveaux États après la Seconde Guerre mondiale

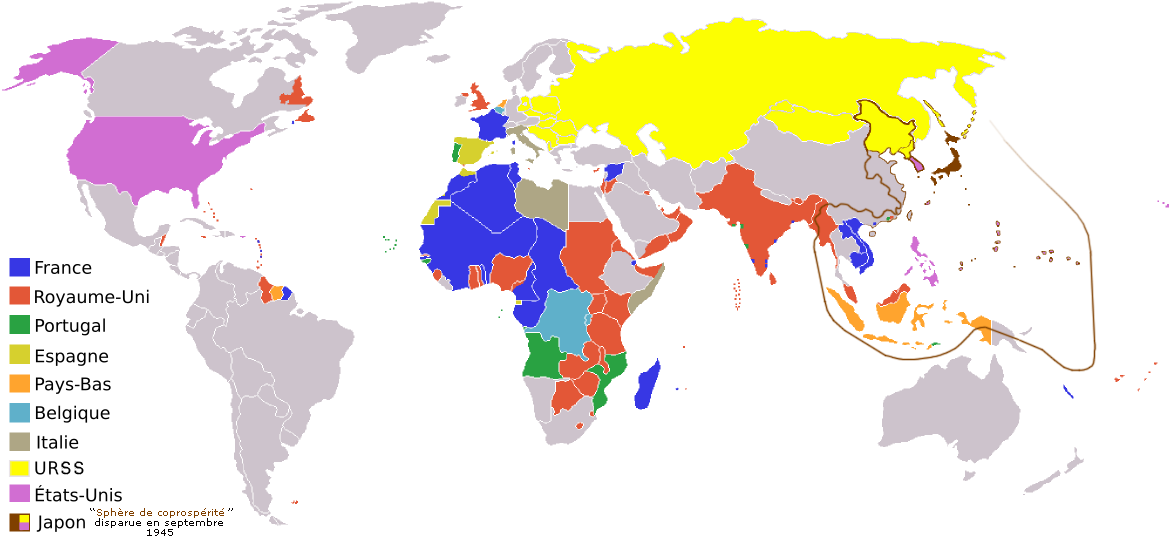

1. La décolonisation : un phénomène mondial

Après 1945, de nombreux pays colonisés réclament leur indépendance. La Seconde Guerre mondiale a affaibli les puissances coloniales européennes (France, Royaume-Uni, Pays-Bas…), et renforcé les mouvements nationalistes dans les colonies. Les peuples colonisés veulent désormais décider eux-mêmes de leur avenir.

Les colonies en 1945

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les États-Unis et l’URSS, les deux grandes puissances de l’après-guerre, soutiennent globalement la décolonisation, car elle s’inscrit dans leur opposition aux anciens empires coloniaux européens. L’ONU, créée en 1945, encourage également le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Mots clefs

Décolonisation

Processus par lequel un territoire colonisé accède à

l’indépendance.

Nationalisme

Idéologie selon laquelle chaque peuple a le droit de former

une nation indépendante et souveraine.

2. Les grandes étapes de la décolonisation

La décolonisation commence en Asie, où l’Inde devient indépendante du Royaume-Uni en 1947, grâce à la lutte menée par Gandhi et le Congrès national indien. Le Pakistan est créé à la même date pour les musulmans. L’Indonésie devient indépendante des Pays-Bas en 1949, après un conflit armé.

En Afrique, le processus s'accélère dans les années 1950 et surtout 1960. De nombreux pays obtiennent leur indépendance pacifiquement (comme le Sénégal ou le Ghana), tandis que d'autres doivent mener une lutte armée (comme l’Algérie contre la France, ou l’Angola contre le Portugal).

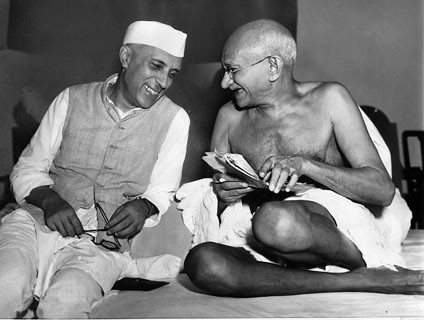

Nehru et Gandhi

Mots clefs

Indépendance

Situation d’un État qui n’est plus soumis à la domination

d’un autre pays.

Gandhi

Leader indien qui a mené une lutte non-violente pour

l’indépendance de l’Inde.

3. Des indépendances souvent difficiles

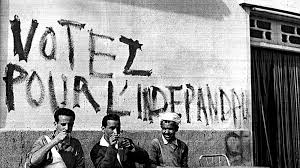

La décolonisation ne se fait pas toujours dans la paix. Certains pays doivent mener des guerres longues et violentes, comme l’Algérie (1954-1962), le Vietnam (contre la France puis les États-Unis), ou encore le Mozambique. Ces conflits font de nombreuses victimes, civiles et militaires.

1962 - Indépendance de l'Algérie

Même après l’indépendance, beaucoup de pays rencontrent des difficultés politiques et économiques. Ils doivent construire un État, rédiger une Constitution, créer une administration… Certains régimes deviennent autoritaires ou sont renversés par des coups d’État. D’autres restent dépendants économiquement des anciennes puissances coloniales.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mots clefs

Guerre d’indépendance

Conflit armé mené par un peuple colonisé pour obtenir son

autonomie politique.

Coups d’État

Prise de pouvoir soudaine et illégale, souvent par la force,

par une partie de l’armée ou un groupe politique.

4. La naissance de nouveaux états

Inde et Pakistan (1947) : indépendance du Royaume-Uni

Indonésie (1949) : indépendance des Pays-Bas

Pays d’Afrique (années 1950-60) : indépendance de la France,

du Royaume-Uni, de la Belgique, etc.

L’onu créée en 1945) soutient le droit des peuples à disposer

d’eux-mêmes. les deux grandes puissances (États-unis et urss)

s’opposent, mais soutiennent parfois indépendances pour

affaiblir anciens empires.

La création de l'Etat d'Israël

En 1948, après la Shoah, les Juifs proclament la création de l’État d’Israël en Palestine, avec le soutien des Nations unies. L’ONU avait proposé un partage du territoire entre un État juif et un État arabe. Les Juifs acceptent, mais les Arabes palestiniens et les pays voisins refusent ce plan. Dès le lendemain, plusieurs pays arabes déclarent la guerre à Israël. Israël gagne la guerre et s’agrandit par rapport au plan initial. Environ 700 000 Palestiniens fuient ou sont expulsés de leurs terres : c’est la "nakba", la catastrophe pour les Palestiniens. Ce conflit marque le début d’une longue guerre entre Israéliens et Palestiniens, toujours non résolue aujourd’hui.

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le monde bipolaire de la guerre froide

1. Un monde divisé en deux blocs

----------------YOUTUBE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux superpuissances dominent le monde : les États-Unis et l’Union soviétique. Elles ont des idéologies opposées : le capitalisme libéral pour les États-Unis, le communisme pour l’URSS. Rapidement, une rivalité s’installe entre les deux, marquant le début de la guerre froide.

Carte des deux blocs 1945-91

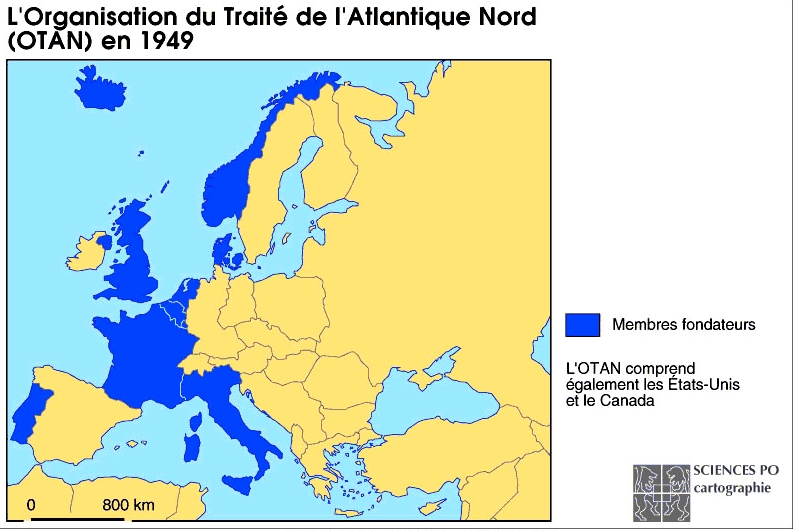

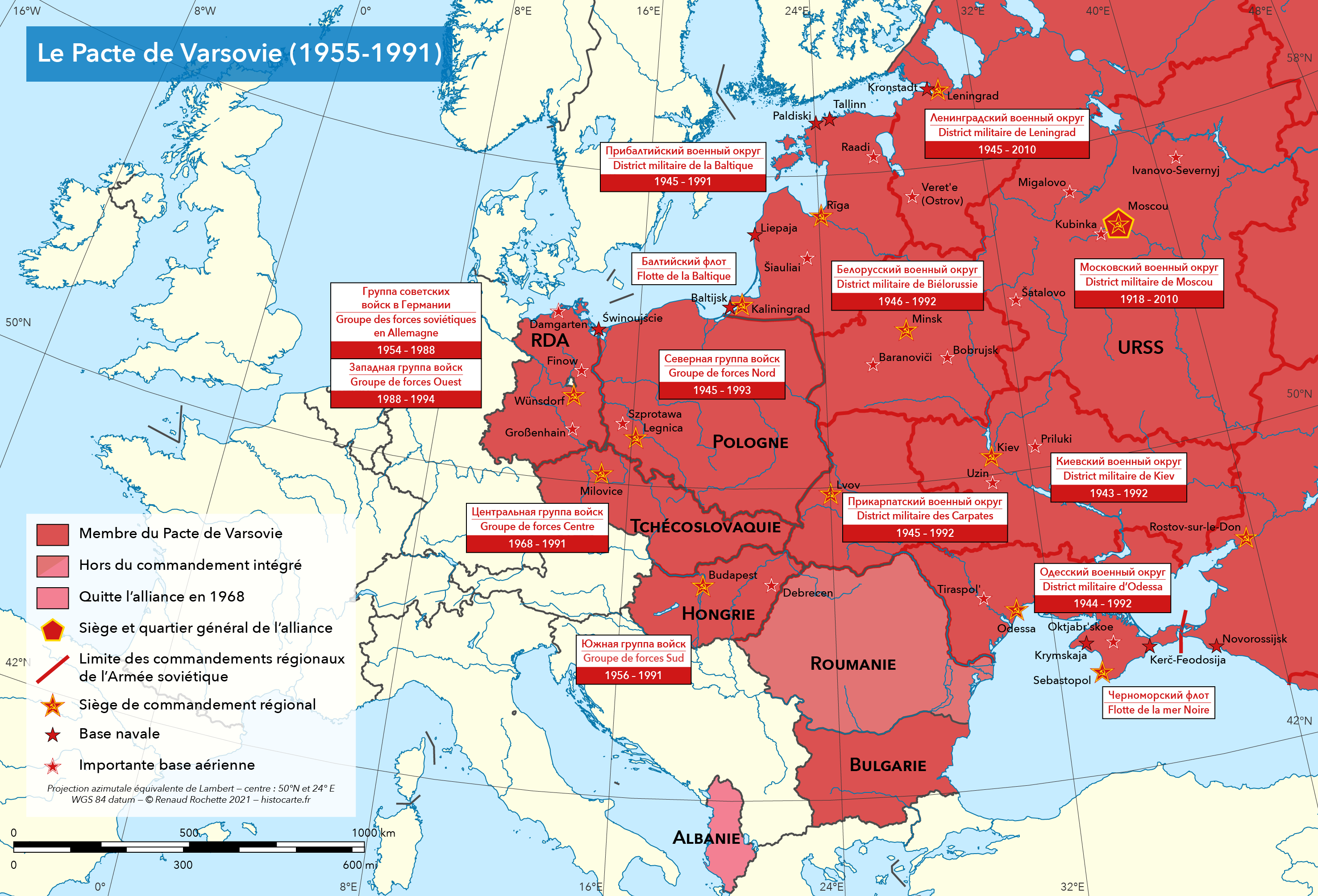

Le monde se divise alors en deux blocs : le bloc de l’Ouest, dirigé par les États-Unis et leurs alliés (France, Royaume-Uni, Allemagne de l’Ouest, etc.), et le bloc de l’Est, sous l’influence de l’URSS (pays d’Europe de l’Est comme la Pologne, la Hongrie ou la RDA). Chaque bloc s’organise militairement : l’OTAN est créée en 1949 pour les pays occidentaux, le Pacte de Varsovie en 1955 pour les pays communistes.

OTAN - 1949

Pacte de Varsovie

Mots clefs

Guerre froide

Période de tensions (1947-1991) entre les États-Unis et

l’URSS sans affrontement direct, marquée par une forte

rivalité idéologique, militaire et économique.

Bloc

Ensemble de pays unis autour d’une puissance dominante,

partageant une idéologie commune.

2. Une guerre sans affrontement direct

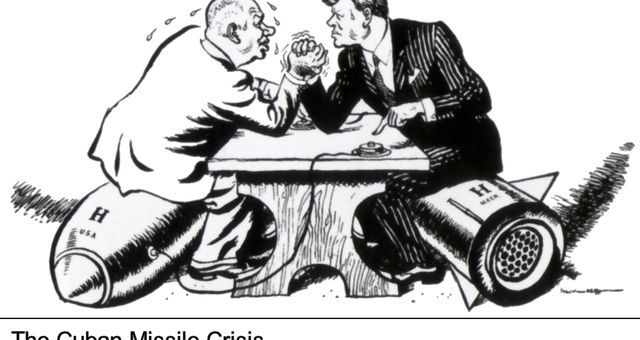

La guerre froide ne donne pas lieu à un affrontement militaire direct entre les États-Unis et l’URSS, car chacun possède l’arme nucléaire, ce qui rend une guerre mondiale trop dangereuse. C’est l’équilibre de la terreur. La guerre se joue donc autrement : par la propagande, l’espionnage, la course à l’armement, et la conquête spatiale.

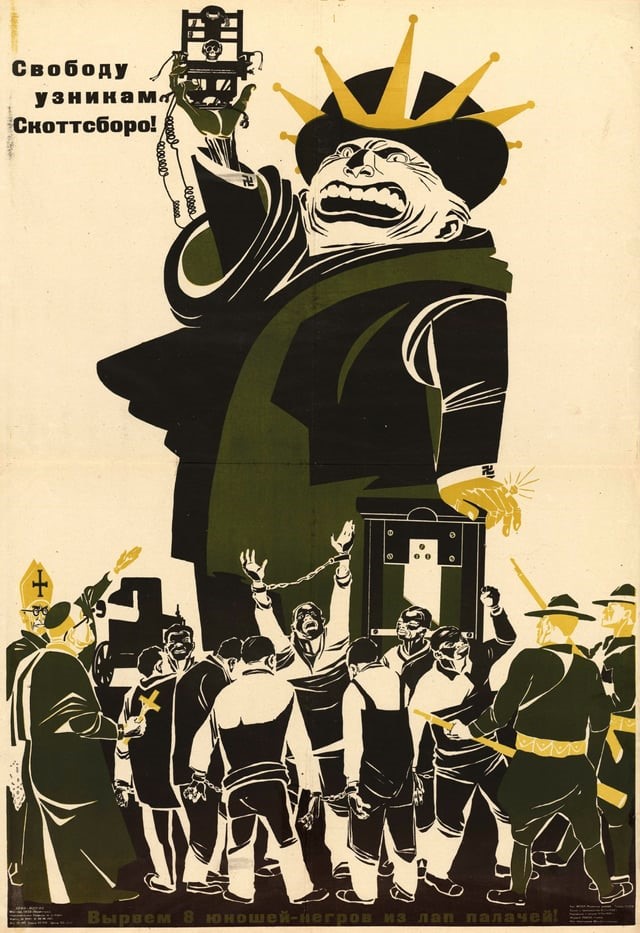

Des images au service d'idéologies concurentes

Captain America - une guerre idéologique

Affiche de propagande anti-américaine de l'URSS

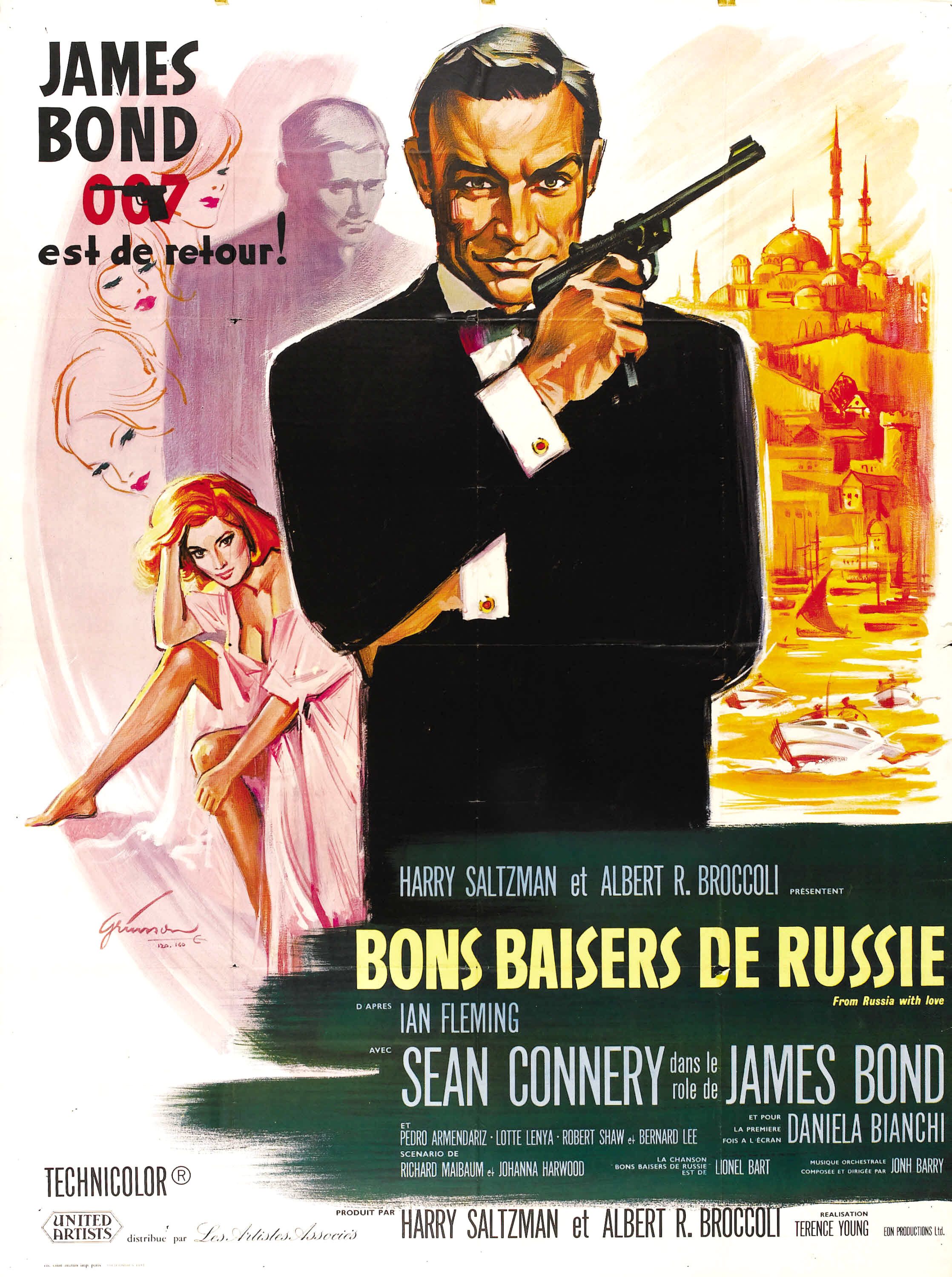

L'espion Anglais contre l'URSS

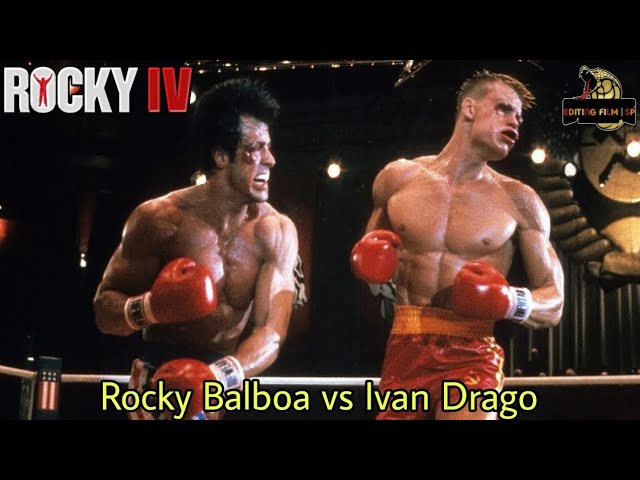

Rocky IV - Le combat entre les Etats Unis et l'URSS

Sputnik, le premier satellite en 1957

Yuri Gagarin, le premier homme dans l'espace

La mission Apollo 11, Niel Amstrong, le premier homme sur la Lune

Les conflits ont lieu indirectement, dans des pays tiers : c’est ce qu’on appelle des conflits par pays interposés. Par exemple, la guerre de Corée (1950-1953) oppose le Nord communiste (soutenu par la Chine et l’URSS) et le Sud (soutenu par les États-Unis). Idem pour la guerre du Vietnam ou la guerre d’Afghanistan.

Guerre du Vietnam - 1955-75

La guerre du Vietnam a eu lieu de 1955 à 1975. Elle opposait le Nord-Vietnam, communiste, au Sud-Vietnam, soutenu par les États-Unis. Les combats étaient très violents, avec beaucoup de destructions et de morts. Malgré l’aide des Américains, le Sud a perdu et le Vietnam est devenu un pays communiste. Cette guerre a laissé de grandes traces dans les esprits et la société.

La conquête de l'espace

Pendant la guerre froide, les États-Unis et l’URSS se sont

livrés à une course à la conquête de l’espace. Chacun voulait

prouver sa supériorité technologique et idéologique.

L’URSS prend de l’avance en 1957 en lançant Spoutnik, le

premier satellite artificiel, puis en envoyant le premier

homme dans l’espace, Youri Gagarine, en 1961.

En réponse, les États-Unis investissent massivement dans la

NASA. En 1969, ils remportent une victoire symbolique en

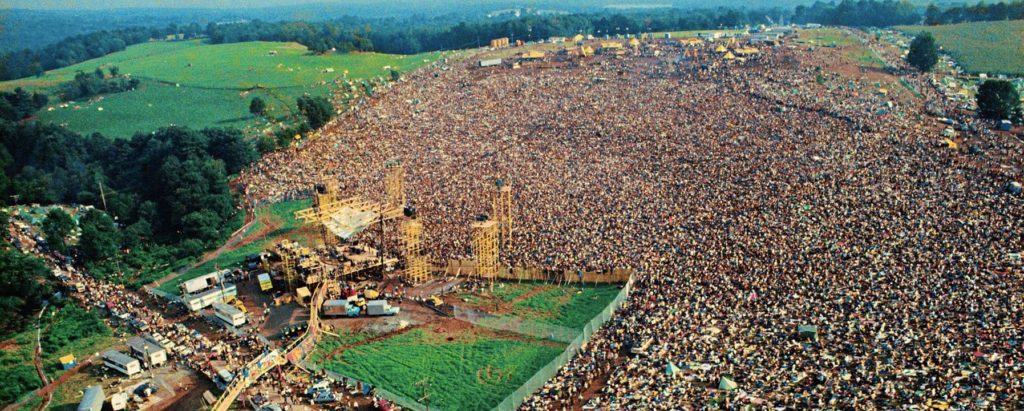

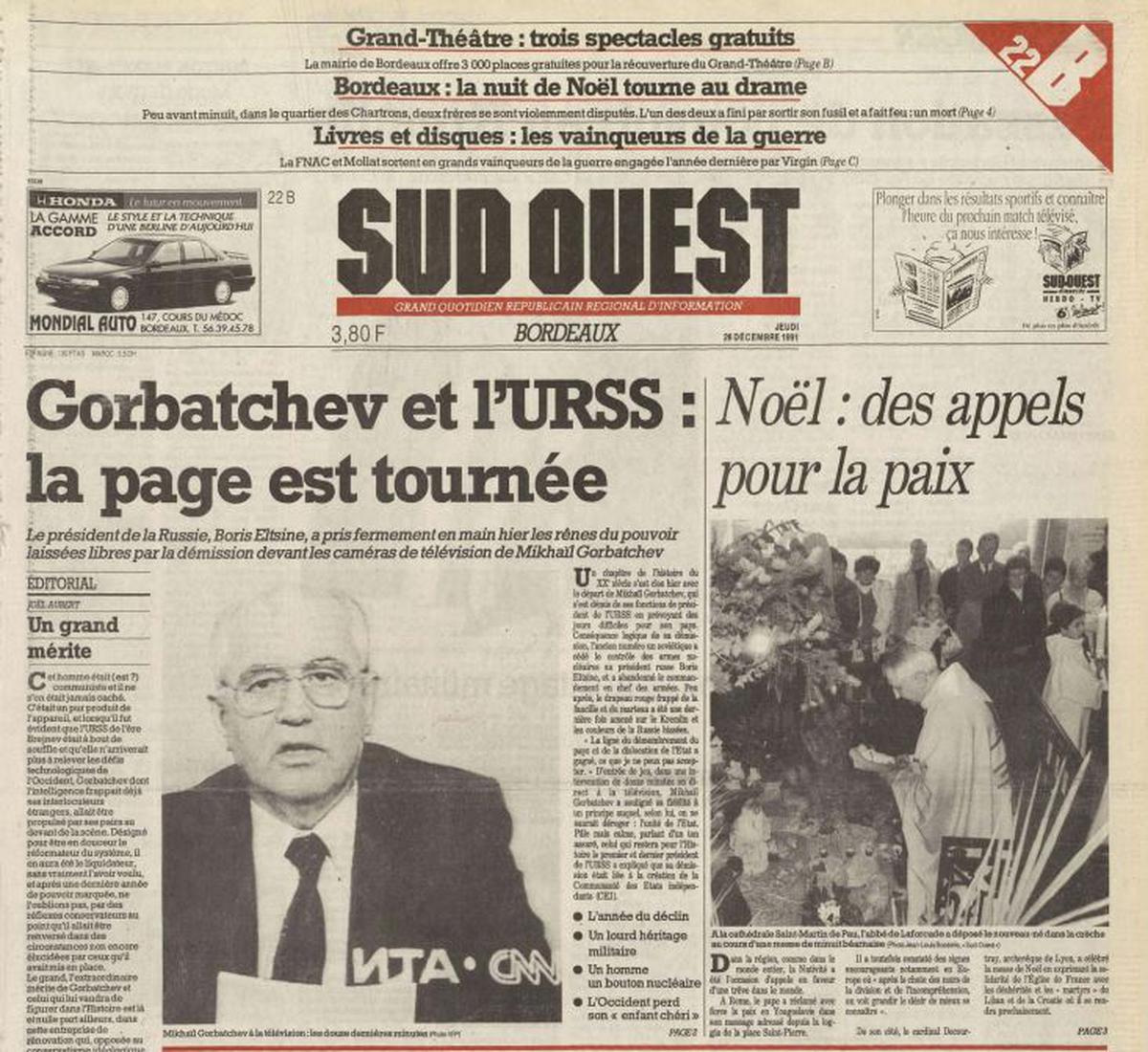

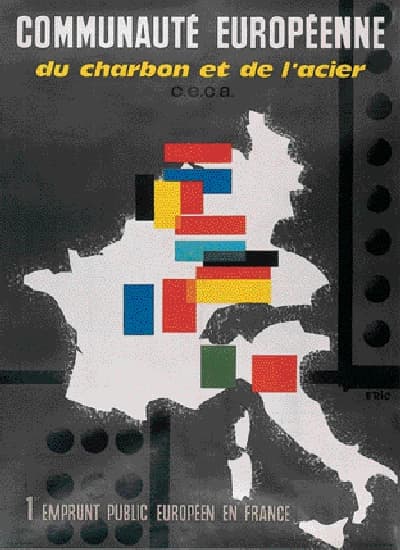

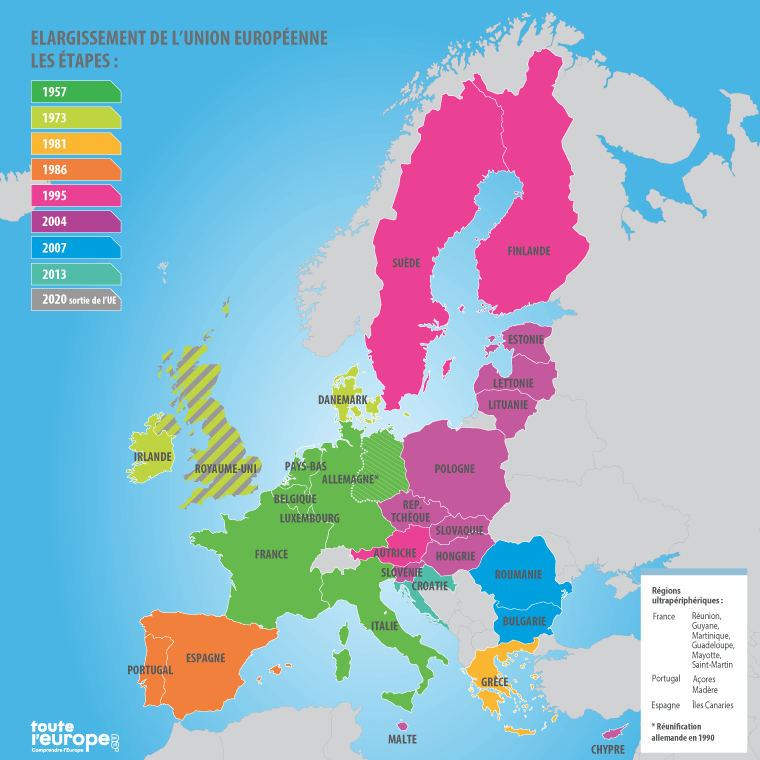

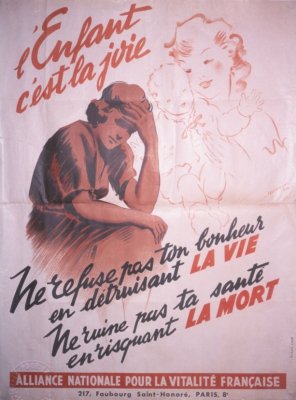

envoyant les premiers hommes sur la Lune avec la mission